崔家偉 王爽爽

[摘要]中央廣播電視總臺等部門聯合推出的大型文化類節目《詩畫中國》通過詩、畫、舞、劇、曲等藝術形式,融合XR、CG、裸眼3D、全息影像等先進技術手段,挖掘中華千年歷史文脈和藝術長河中的美學價值。文章從文化記憶維度和視聽效果層面出發,探究超現實技術推動下文化記憶構建的數字化、技術化、靈動性特征,以及如何進一步激發記憶主體的非結構化多感官融合、全景共情、沉浸式體驗和文化記憶的再構建。

[關鍵詞]擴展現實技術;

數字文化記憶;

構建途徑;

《詩畫中國》

一、基于擴展現實技術的數字文化記憶構建的可行性

(一)擴展現實技術的內容結構

擴展現實技術(英文為Extended Reality或者Cross Reality,常見的縮寫簡稱為XR或ER等)是指多種數字技術包括計算機技術、三維掃描技術等核心技術配合一系列可穿戴儀器的綜合技術下所呈現的一種虛擬與現實相融合、人類與虛擬信息能夠及時互動的數字化環境。

擴展現實技術(以下簡稱XR)目前主要包括VR虛擬現實技術、AR增強現實技術和MR混合現實技術(表1)。AR技術是將展現出來的虛擬信息疊加在現實事物之上,如若搭建的場景都是虛擬的那就屬于VR技術領域。MR與AR的關鍵區別就在于現實事物能否與虛擬信息進行實時交互,信息能否做到及時反饋,如果可以做到那就屬于MR技術領域。

(二)文化和科技融合的時代背景

當下,文化和科技融合已經成為我國堅定文化自信和科技自立自強的重要支撐。這樣的發展模式是提升我國經濟發展效能的重要引擎。

在此背景下,中國人民大學創意產業技術研究院研究編制了《中國文化和科技融合發展戰略研究報告(2022)》(以下簡稱《報告》)。《報告》指出,“文化和科技融合是一個高度追求集成創新、應用創新的領域。當前,人工智能、XR、AIoT等數字技術已逐漸矩陣化與聚合化,極大地拓展了文化創作、傳播和體驗的途徑和方式,深度影響和重構了文化的形態、結構和價值追求”。其中,XR以多感官刺激與沉浸式體驗的特色功能,在與文化的深度融合中極大增強了文化的生命力,進一步在人們的視覺、聽覺甚至觸覺、嗅覺等方面改善文化傳播效果,重新構建人們的數字文化記憶。

我國文化和科技融合的發展模式積極響應***總書記的重要講話精神,將中華優秀傳統文化和中華美學精神置于歷史與時代的大命題中,并以此謀篇布局、融會貫通,借助多元的技術手段,充分展現中國美學,有利于營造傳承中華文明的濃厚社會氛圍。

二、《詩畫中國》的數字文化記憶構建途徑分析

(一)《詩畫中國》節目概述

《詩畫中國》是一部以中國經典名畫作為內容載體和特定場景,與詩詞、音樂、戲劇、舞蹈等藝術形式跨界融合,結合現代化科技手段、創意性舞臺表達來打造文藝精品的大型文化類節目。其充分展現中華歷史、山河、文化之美,用當代視角解讀經典作品的深厚文化內蘊,抒寫中華文明的新時代精神氣象。

1.節目組織和流程

《詩畫中國》是由中央廣播電視總臺等部門聯合推出的大型文化類節目,節目主持人為撒貝寧,特邀賞卷人為中央美術學院院長范迪安、北京師范大學副校長康震、中國美術館館長吳為山。每期節目會邀請四到六組開卷人作為嘉賓,如李光復、郎朗、楊德戰、廖昌永、王佩瑜等。開卷人會應用不同的科技手段和多樣的藝術形式對一部作品進行舞臺呈現。

《詩畫中國》的節目流程為“開卷—入卷—品卷—合卷”。開場由主持人撒貝寧結合古詩詞及時代特征作開場詞,進而闡述本期主旨,之后賞卷人范迪安、康震、吳為山入場,再由主持人依次請出本期的開卷人。開卷人表演前都要先對其所展示的作品進行簡要介紹,介紹時要引用與此畫作相映襯的詩句,介紹完畢則進行作品的呈現。開卷人表演結束后,與主持人、賞卷人一起賞析畫作和詩文。

2.絢麗的藝術作品

《詩畫中國》作為一檔大型季播節目,延續每季11期、每期90分鐘的基本模式。節目組在策劃初期整理了近千幅詩畫作品,從中篩選出40余幅畫作和50多首詩文,這其中有筆端浩氣展虹霓的《竹石圖》《公孫大娘舞劍圖》《萬壑松風圖》等傳世名作,還有《江干雪霽圖》《東莊圖》等詩畫交融的典范之作。節目的主題設定也獨具特色,包括《出水芙蓉圖》中“蓮”所指代的高潔淡雅之“理想”、《四景山水圖》隨畫家移步換景而變化的“心境”、《黃鶴樓圖》中每一樓層都是堆砌沉淀的“時光”、《仿楊大章畫〈宋院本金陵圖〉》中金陵古城市井的“生活”。

從《詩畫中國》每期的主題可以看出由“生命”到“生機”再到回歸“生活”的現實生活,由“美麗”到“精神”再將其轉化為“理想”,最后成為一種“心境”,正如我們的心靈世界。這也正是《詩畫中國》要向觀眾傳遞的思想與力量。

3.傳統詩畫呈現形式多樣

《詩畫中國》推出的畫作主題有山水、花草、動物、人物、風俗等。節目中每一幅畫作的展現形式多種多樣,主要包括話劇、舞蹈、歌曲、器樂、武術、戲曲、動畫、配音、朗誦、書法、剪紙、音樂劇、走秀等。在作品展示時,《詩畫中國》又融合了裸眼3D、全息投影、XR、CG等現代化技術。

(二)記憶主體多感官互通與沉浸式體驗

《詩畫中國》每一期詩畫舞臺展示都大量結合科技手段,將中國古代的詩畫與當代的舞臺表演融為一體,舞者在山水中跳躍,仿佛在與古人對話。文化和科技融合的呈現形式使得觀眾在觀賞時可以更深入地走進畫的世界。與此同時,中國古畫里面的山川林木、花鳥魚蟲等元素突破了二維圖像限制,再一次被科技賦予生命,最終令作品在呈現時的視覺、聽覺甚至觸覺傳播效果更具沉浸性、超現實感。

1.舞臺呈現的對比

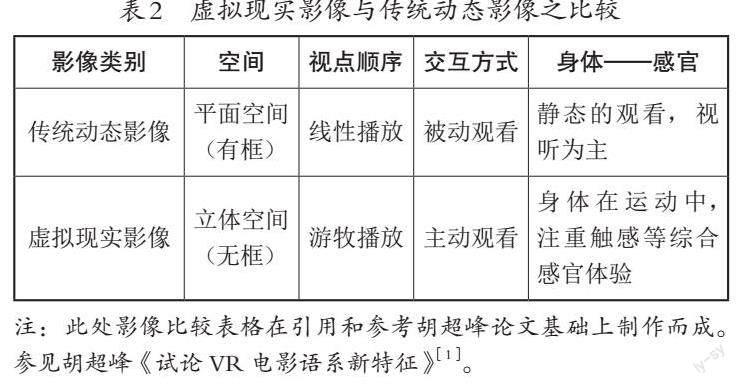

相較于傳統線性播放的二維影像,《詩畫中國》利用虛擬現實技術呈現的舞臺效果更為逼真。表演者仿佛置身于畫作之中,游走于千百年前畫家所構造的藝術世界,在虛擬環境中與畫家進行穿越千百年的對話。傳統動態影像能觀看的內容局限于拍攝成品(表2)。

縱觀虛擬現實技術目前的應用與呈現形式,我們可以看到虛擬現實影像仍處于發展的初期階段。虛擬現實影像在制作上結合了實景拍攝與CGI處理技術,在呈現上以360度全景視頻形式為主,以視覺奇觀與文化奇觀為主要表現對象,注重用戶體驗和強沉浸感,在交互上仍然以視覺交互、動作交互等初級交互方式為主[2]。

2.詩畫藝術呈現的效果分析

《詩畫中國》節目中大量作品的呈現都是靜態藝術與動態藝術的融合,節目組結合先進科技手段打造科技藝術性舞臺。其中,《溪山行旅圖》《出水芙蓉圖》《湘君湘夫人圖》《李白行吟圖》《貨郎圖》等畫作都運用了以XR為主的多項先進技術來豐富舞臺布景,在文化和科技融合下呈現一段段專屬于中華民族的文化記憶。

《詩畫中國》部分具體舞臺效果描述如下。“山高水長,物象萬千”,在巍峨高聳的山峰中,老翁與行旅人跨越千年終于相遇,演員進入范寬的畫作中為觀眾帶來超現實的舞臺表演。“清水出芙蓉,天然去雕飾”,芙蓉仙子在蓮花中翩翩起舞,周敦頤泛舟湖上靜靜觀賞自己筆下的花之君子,將《花蓮說》的歷史性場景呈現在舞臺之上。對《李白行吟圖》,節目攝制組展開想象,讓演員化身李白行走在基于詩句所構建的空間之中。《詩畫中國》結合大量的詩文搭建了一個專屬于李白的虛擬環境,同時將身處于現實世界的觀眾帶到這樣的虛擬場域中。

在《貨郎圖》的舞臺表演中,小演員戴上VR眼鏡,通過三維動畫,帶領觀眾進入這幅畫卷,以第一視角開啟一場奇幻旅程[3]。小演員在虛擬世界里還結識了伙伴“小泥人”,其中,蒲扇變成孩子們的獨木橋,書本變成樓梯。“小泥人”一邊為小演員介紹貨架上的東西,一邊共同躲避貨郎。《貨郎圖》舞臺表演的別樣畫面效果不僅勾起眾多觀眾的時代記憶,還讓觀眾通過孩子的視角來追溯歷史。這樣的藝術性設計也使李嵩這幅畫作生動靈活地呈現在觀眾面前,展現南宋時期繁華的商業、技藝高超的手工業者等各類風貌。優質的舞臺制作也會贏得觀眾的正面反饋。《詩畫中國》前兩期節目播出后,網絡話題閱讀量超10.8億次,視頻播放量達1.2億次,185個話題登上各平臺熱搜熱榜,海內外廣大觀眾好評如潮[3]。“神級現場”“長知識了”“央視就是牛”“恢宏大氣”等都是網友對《詩畫中國》的評價。

(三)數字文化記憶構建途徑的特色

XR構建的數字文化記憶具有數字技術性、生成性與靈活性特征,可以激發主體產生更多情感,進而影響記憶的再構建。正如阿萊達·阿斯曼(Aleida Assmann)所言,記憶不再被看作是痕跡和存儲器,而是被看作一個可塑的團塊,在當下不斷變換的角度中不斷被重新塑形[4]。

1.以數字技術為媒介

在《詩畫中國》的舞臺上,節目組通過數字化手段突破中國傳統畫作與詩句文化的圖像性、文本性,對畫作進行多維度重構。記憶的建構需要有一個前提條件—媒介。任何一種記憶被構建的過程都離不開媒介,不同的媒介產生的效果也不同。

傳統的文化記憶構建媒介首先為文本記錄,人們主要將文化書寫在物質載體上,例如古籍、古畫等。其次是親身體驗,中華文化博大精深、源遠流長,許多名勝古跡留存在祖國各地,文化記憶受眾可以切身去感受并進行記憶構建。最后是精神傳續,不論是教育、科技方面,還是文化方面,中華民族的精神譜系總是在不斷傳承發展。與這三種媒介相比,XR對數字文化記憶的構建必須通過數字技術(計算機技術、成像技術、網絡技術等)來實現[5]。

2.內容的真實性和生成性

對中華文明中的詩畫文化來說,其流傳至今的第一手資源大多是歷史文物真跡。這些保存下來的真跡在一定程度上具有內容的真實性和生成性。依托XR等數字技術,我們可以對文物進行識別掃描進而形成新的數字文物。《詩畫中國》中對古畫與古詩的內容定制往往取決于文物本身的環境空間,節目組通過數字技術制作相應的虛擬場景或者將古畫與古詩具象化、三維化地呈現在舞臺上。

3.突破時空限制

數字文化在時空上具有靈活性,其以沉浸式技術為依托,使得文化記憶不再受限制于某一空間并可以通過互聯網技術廣泛傳播。人們通過掃描VR識別碼或者AR信息碼便可以隨時隨地沉浸式觀賞文物。通過技術手段,我們可以將二維畫作進行數字轉化,讓受眾形成新的數字文化記憶,在這樣虛擬信息與現實交互的空間之中,文化呈現形式也更加多元化。文物展覽不再限制于博物館或者紀念館中,受眾可以主動沉浸于數字文化所構建的記憶中。

4.體驗者共情

文化客體通過XR進行文化記憶構建,以沉浸技術為核心,通過多感官的刺激途徑為記憶主體帶來超現實體驗。不同于傳統模式下以視覺刺激為主的靜態感知,《詩畫中國》為受眾提供了聽覺、觸覺、嗅覺等多維度感知空間,在這樣一個多感官、沉浸式空間中,受眾將從“觀看者”轉變為畫中人物從而進入古代世界。將第三視角轉化為第一視角,受眾會產生更為強烈的情感體驗和真實感受,進而推動文化記憶的構建與產生文化認同。

三、透過《詩畫中國》對數字文化記憶構建

提出建議

在《詩畫中國》節目安排中,我們可以看出每一期的畫作都具有一定奇觀性,XR下的數字文化記憶構建需要對記憶內容進行選擇,但是在構建數字文化記憶時XR選擇哪些內容?為什么要選擇這些內容?怎樣實現個體記憶中主體與主體的交流?結合以上問題,文章透過《詩畫中國》中XR對數字文化記憶的構建來分析“科技+文化”的傳播模式在未來的潛在問題,并給出相應建議。

(一)擴大數字文化記憶內容的選取范圍

關于構建數字文化記憶,其中存在一個核心問題:虛擬現實技術所構建出來的記憶究竟是誰的記憶?對這個問題,我們首先要明白虛擬現實技術本身成本較高,其對操作人員、研發人員的素質要求也較高。因此,在當前的國際市場上,AR、VR技術在虛擬影像上的應用仍然有限,這些技術尚未成熟。數字文化記憶形成過程較為復雜,且其中的文化客體范圍相對廣泛,所以虛擬現實技術會對記憶內容進行遴選。在數字文化記憶構建過程中,虛擬現實技術選定素材時會選擇“俗”文化以服務大眾,長此以往會使大量的“雅”文化漸漸淡出大眾視野。因此,虛擬現實技術所構建的數字文化記憶較難做到雅俗共賞,這些數字文化記憶主要方便大眾集體記憶。這些數字文化素材在視聽傳播上難以滿足個體需求。

所以,XR在選取數字文化記憶內容時應盡可能開拓個體情感記憶素材領域,要遵循雅俗共賞的原則,在大眾的數字文化記憶構建過程中,打造專屬于記憶主體個人的數字文化記憶。縱觀當前社會,我們談及的更多為集體記憶,集體記憶是由個體記憶構成的。人是記憶的主體,在XR構建數字文化記憶的過程中,人的主體地位也會隨之顯現。

隨著科技的不斷發展,個人記憶與社會記憶相互交融,我們可以通過數字技術來整合大范圍的文化資源,并且利用虛擬技術更加全面、生動、逼真地展示文物,從而使文物脫離地域限制,實現資源共享,真正成為全人類可以擁有的文化遺產。

(二)減少移情效果的產生

XR本身具有沉浸感、交互性的特點,正是這兩個特點使其更注重構建內容的新穎度。因此,大部分的虛擬現實影像都是一些視覺奇觀、文化奇觀,這些奇觀往往會脫離人類社會的一般日常生活空間。對普通受眾來說,虛擬現實所創造出來的場域無法與其日常生活的場域相融合,因此受眾在XR構建數字文化記憶的過程中產生的情感共鳴較弱,在視覺、聽覺等多感官體驗上效果較差。正如薩義德《東方學》中所描述的一種地緣奇觀的想象性呈現,建構的是一種神秘、苦難、破敗的他者文化記憶,這是需要虛擬現實記錄影像創作者尤為關注的[6]。因此,我們通過XR構建的數字文化記憶也應該減少奇觀的比重,推出更多專注于人類社會日常生活的虛擬場景。在與自身聯系更為緊密的場域中,受眾也會產生更深刻的體驗感。

四、結語

“文化+科技”傳播模式具有無限的發展效力和潛力,通過科技手段構建起的數字文化記憶也將更加突出人的主體地位,其在構建大眾的數字文化記憶時,會在挖掘本民族文化底蘊的同時對個體記憶進行開發,通過創建數字文化記憶,來實現文化共同體的全面發展。依托XR,我們可以進一步助推文化產業形成數字化、信息化、智能化、系統化模式,將科技注入文化保護工程,實現文化的傳播、傳承與發展的現代化。XR具有對歷史文化記憶進行數字化重塑與構建虛擬場的作用,其通過調動受眾的視覺、聽覺、觸覺甚至是嗅覺來傳播文化信息,不論是在文博類場所還是游戲、影視等媒介中,都可以使文化傳播效果大大提高。依托XR構建人類的數字文化記憶,也是未來我們堅定文化自信、提升文化認同、助推文化傳播發展的必然之路。

[參考文獻]

[1]胡超峰.試論VR電影語系新特征[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2016(12):163-164.

[2]周志奇.虛擬現實技術在博物館展示中的應用[J].電子技術,2021(10):74-75.

[3]思接千載!大型文化節目《詩畫中國》創作座談會在京舉行[J].中國廣告,2022(10):48-50.

[4]阿萊達·阿斯曼.回憶空間:文化記憶的形式和變遷[M].潘璐,譯.北京:北京大學出版社,2016.

[5]于明艷.VR技術下的紅色文化記憶構建[J].晉陽學刊,2020(06):132-135.

[6]徐小棠,周雯.建構數字文化記憶的輔助工具:虛擬現實記錄影像的美學特征及其文化外延[J].北京電影學院學報,2021(12):60-66.

猜你喜歡構建途徑論初中數學高效課堂的構建考試周刊(2016年89期)2016-12-01中國小說英譯譯介模式構建探究戲劇之家(2016年22期)2016-11-30高校學習型社團對學風的影響及其構建途徑考試周刊(2016年60期)2016-08-23構建高中數學高效課堂的途徑考試周刊(2016年61期)2016-08-16高中英語生態課堂構建途徑初探中學課程輔導·教師教育(中)(2016年7期)2016-07-08芻議基于勝任素質的培訓體系構建中國市場(2016年15期)2016-04-28吉林省高校創業教育實踐平臺構建研究考試周刊(2016年6期)2016-03-11