教育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測等諸多領(lǐng)域。

教育、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測等諸多領(lǐng)域。

1985年10月,中國政府宣布,長征火箭投放國際市場,承攬對外發(fā)射服務(wù)。在這之前,長征火箭已成功發(fā)射了19顆國內(nèi)衛(wèi)星,成功率高達93%。1986年,美國“挑戰(zhàn)者號”航天飛機在發(fā)射過程中發(fā)生爆炸之后,“大力神”火箭、“德爾塔”火箭和歐洲的“阿里安”火箭又相繼發(fā)射失利。一時間,國際上的許多商業(yè)衛(wèi)星不能被及時地送入太空,出現(xiàn)滯留。但這恰恰為剛剛進入國際市場的中國航天提供了難得的機遇。當(dāng)時,國際通信衛(wèi)星大容量、重型化的趨勢已很明顯,而中國火箭的運載能力有限,只能運載中型衛(wèi)星,難以滿足多數(shù)衛(wèi)星發(fā)射的要求。為了及時滿足國際市場的需要,中國運載火箭技術(shù)研究院總體部的專家黃作義提出了一個創(chuàng)造性的設(shè)想,在長征二號丙火箭的基礎(chǔ)上,將箭體作為芯級,再在芯級周圍捆綁4個助推器,從而把火箭低地球軌道的運載能力從2.5噸提高到9.2噸。這個想法得到了時任中國運載火箭技術(shù)研究院院長的王永志的支持,這枚火箭研制成功后,被命名為“長二捆”。1988年,“長二捆”正式立項,1990年7月16日首飛成功。此后幾年,長征火箭型號的系列化研制逐漸走向了成熟,與“阿里安”“德爾塔”“宇宙神”等火箭一起成為世界商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射的主要工具之一。1992年8月14日,“長二捆”為澳大利亞發(fā)射“澳星”獲得成功后,中國航天真正邁出國門、走向了世界。

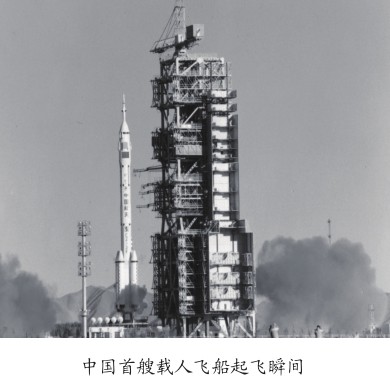

1992年,載人航天工程啟動時,航空航天工業(yè)部將研制用于發(fā)射飛船的新型運載火箭的任務(wù)下達給中國運載火箭技術(shù)研究院。擔(dān)負(fù)起這一重任的正是“長二捆”的研制隊伍。

一般的運載火箭對安全性要求不是很高,可用于載人的火箭,就必須在安全性和可靠性方面有極高的要求。為此,王永志多次來到自己工作了幾十年的中國運載火箭技術(shù)研究院,與運載火箭系統(tǒng)的“兩總”商討載人火箭的設(shè)計問題。他第一個找到的就是曾經(jīng)的老搭檔、運載火箭技術(shù)研究院副院長王德臣。這時,王德臣剛剛被任命為載人火箭系統(tǒng)的首任總設(shè)計師。

1933年出生的王德臣是一位杰出的火箭專家,先后擔(dān)任遠(yuǎn)程運載火箭、長征二號、長征三號甲、長征二號捆綁式火箭的總設(shè)計師,特別是在長二捆運載火箭發(fā)射“澳星”等任務(wù)中,發(fā)揮了極為重要的作用。

沒有寒暄,也沒有客套,王德臣便知道了王永志的來意,他開門見山地說:“發(fā)射飛船,‘長二捆’的運載能力已經(jīng)足夠了,但人上天,就意味著火箭不能出問題,萬一有問題也必須把航天員救出來。”

“總指揮部把上升段的逃逸救生任務(wù)也交給火箭系統(tǒng)了。你有什么好主意嗎?”王永志急于知道王德臣的想法。

王德臣像是早就想好了似的,胸有成竹地說:“其實這并不難。只要在‘長二捆’的基礎(chǔ)上,增加兩個系統(tǒng)就夠了。”

“哪兩個系統(tǒng)?”王永志問。

“一,故障檢測系統(tǒng);二,逃逸救生系統(tǒng)”,王德臣脫口而出,“故障檢測系統(tǒng)可以在火箭待發(fā)段和上升段出現(xiàn)故障時,自行檢測,自行診斷,自動發(fā)出信號;逃逸救生系統(tǒng)能迅速實施自動逃逸或地面控制逃逸,這樣就可以保證航天員的安全。”

王德臣說這番話時,王永志的思路拐了個彎兒,他想起不久前,蘇聯(lián)航天員斯特列洛夫曾經(jīng)告訴過他的一段往事。

在斯特列洛夫執(zhí)行一次任務(wù)的前一天,他的母親似乎有了預(yù)感,心里掠過一絲不安,她對兒子說;“明天能請個假,不上天了嗎?”斯特列洛夫安慰母親說:“媽媽,這是國家的任務(wù),哪兒能不去呢?火箭和飛船都很安全,不會有事的,您就放心吧!”第二天,斯特列洛夫按原計劃坐進飛船出征太空。誰也沒有想到,母親的擔(dān)憂在發(fā)射的瞬間成了現(xiàn)實。火箭剛一點火就出現(xiàn)了故障,逃逸救生系統(tǒng)立即啟動,將飛船彈起來,落在了幾公里之外。驚魂未定的斯特列洛夫轉(zhuǎn)過頭時,發(fā)現(xiàn)火箭已經(jīng)爆炸,發(fā)射場已是一片火海。

王永志想到這兒,就把這個故事告訴了王德臣。王德臣頓時明白了老朋友心里想說的話,人命關(guān)天,不可小視。他笑了笑說:“放心吧,火箭系統(tǒng)一定會保質(zhì)保量地完成任務(wù)。”

臨別時,王永志轉(zhuǎn)回身來再次囑咐王德臣,“我們火箭的可靠性必須達到甚至要超過世界上最好的火箭。”

王德臣點點頭,用有力的握手回應(yīng)了王永志。

不久后,由王永志簽署的工程總體設(shè)計要求正式下發(fā)。其中,對載人火箭的可靠性指標(biāo)是0.97,航天員安全性指標(biāo)為0.997,并要求逃逸救生系統(tǒng)在故障發(fā)生后的2秒鐘之內(nèi)必須將航天員帶離危險區(qū)。

科學(xué)試驗沒有百分之百,出現(xiàn)問題在所難免。可靠性指標(biāo)0.97是說,平均發(fā)射100枚火箭,要將故障率降低在3枚以內(nèi);航天員安全性指標(biāo)0.997的意思是,平均發(fā)射1000艘飛船,要將發(fā)生航天員傷亡事故的可能性控制在3次以內(nèi)。這一標(biāo)準(zhǔn)之高在中國航天史上是空前的,世界上也只有個別型號的火箭才能達到。如果中國的載人火箭能夠研制成功,中國將是繼美國和俄羅斯之后第三個擁有這種火箭的國家。

從1992年9月到1994年4月,是方案論證的階段。按照工程總體的要求,用于載人飛行的火箭將是長征系列中起飛質(zhì)量最大、長度最長、系統(tǒng)最復(fù)雜的火箭。王德臣提出要增加的故障檢測診斷技術(shù)和逃逸技術(shù)是一項世界級的難題。設(shè)計之初,王德臣曾想過走一條捷徑,向俄羅斯的航天同行們咨詢一下,從他們的經(jīng)驗中獲得一些靈感。但俄羅斯專家的回答卻是,“咨詢可以,但先交100萬美元的咨詢費”。他們甚至斷言,“中國的生產(chǎn)和工藝根本無法達到這些技術(shù)要求”。他們還說,“只要中方肯出資,俄方可以直接提供圖紙和產(chǎn)品”。這樣傲慢的合作條件,王德臣想都沒想就斷然拒絕了,他選擇了一條更為艱辛的自力更生、自主研制的道路。