肖愛英 石翠蘭

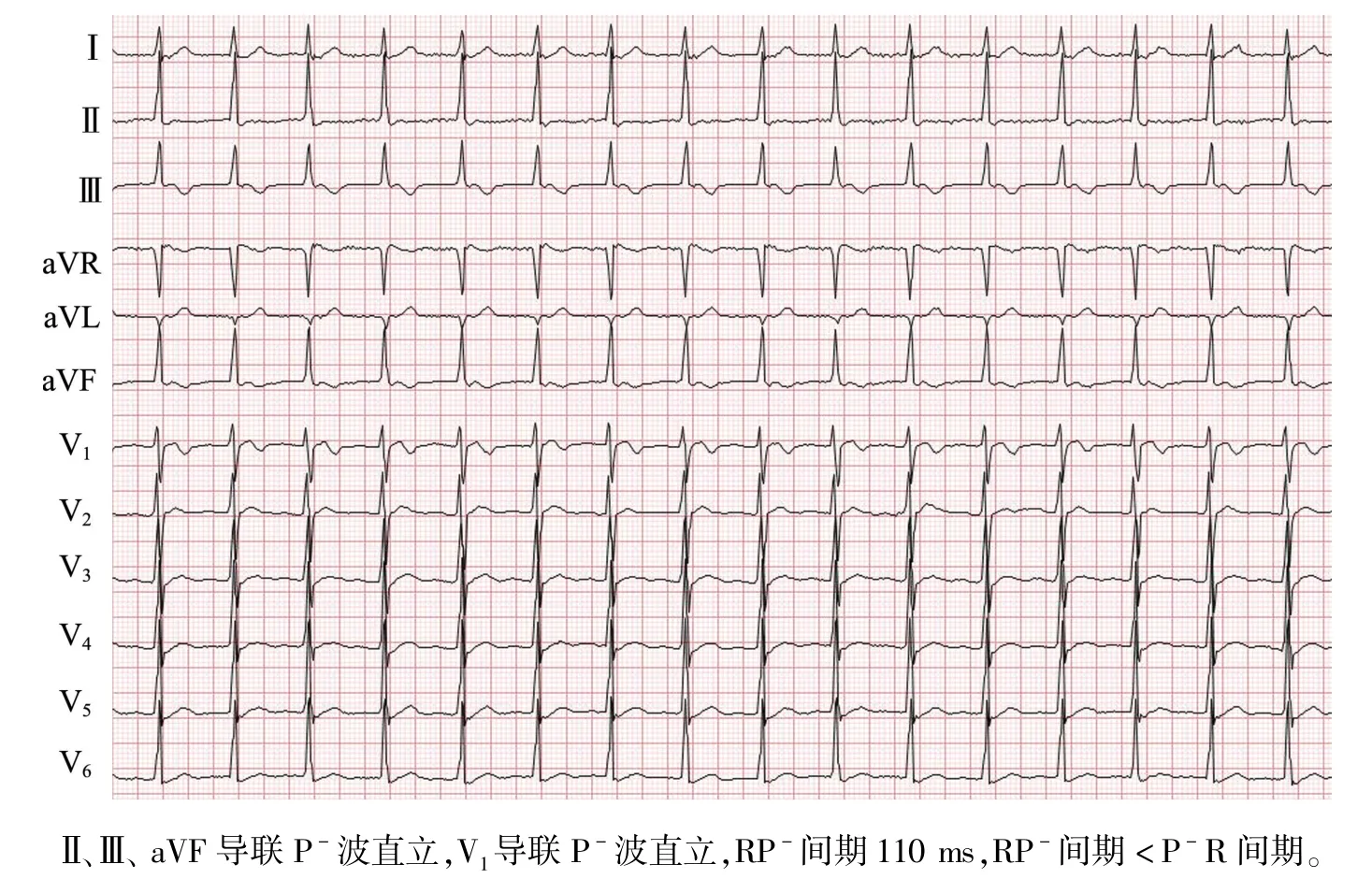

患者女,29歲,一年前無明顯誘因突發心悸,自覺心前區搏動感強烈、快速,持續約10 min后自行緩解,未到醫院就診或服藥治療。2022年3月31日上午,患者無明顯誘因心悸再發,心電圖提示室上性心動過速(圖1),頻率100次/min,Ⅰ導聯P-波倒置,Ⅱ、Ⅲ、aVF導聯ST段可見P-波直立,V1導聯P-波直立,RP-間期110 ms,RP-間期 圖1 心動過速發作時的常規心電圖 圖2 心動過速頻率加快時的常規心電圖 圖3 兩種心動過速交替發作時的常規心電圖 動態心電圖(圖4)示:心動過速持續2 h余,頻率不固定(100~180次/min),與常規心電圖一致的兩種RP-間期固定,兩種RP-間期的心動過速交替發生。在心動過速接近終止時段,可見竇性P波重疊于QRS波起始部,呈等頻性房室分離(圖5)并持續1 min,遇竇性P波較QRS波群提前70 ms,QRS波群落入P波下降支,心動過速終止。該現象提示提前出現的竇性P波隱匿性激動房室結快徑路,形成新的不應期;前一次激動經慢徑路前傳,從快徑路逆傳時,剛好遇到快徑路新的不應期使逆傳受阻,繼而終止心動過速。SF-AVNRT伴房室分離現象,需與自律性交界性心動過速鑒別。心動過速終止后PR間期140 ms,QRS波群形態正常。 圖4 動態心電圖:兩種心動過速交替發生 圖5 動態心電圖:慢快型房室結折返性心動過速伴房室分離,隱匿性房室旁路 2022年4月7日上午患者心悸再發,常規心電圖RP-間期110 ms,與圖1一致,頻率104次/min。再行動態心電圖檢查示:心動過速持續約4 h,心動過速頻率不固定(112~180次/min),仍呈兩種RP-間期的心動過速反復交替發生,且SF-AVNRT發作時,逆行P-波沿慢徑路前傳受阻而終止心動過速。該現象提示患者存在房室結雙徑路合并隱匿性房室旁路,經慢徑路前傳,分別沿旁路和快徑路逆傳,引起O-AVRT與SF-AVNRT交替發生。心動過速終止后,QRS波群形態正常,提示隱匿性房室旁路;RP-間期110 ms,Ⅰ導聯P-波倒置、V1導聯P-波直立,提示左側旁路;Ⅱ、Ⅲ、aVF導聯P-波直立,提示可能為左前側壁旁路[2]。 患者心動過速發作持續時間長,心悸、胸悶癥狀明顯,于2022年4月9日行心內電生理檢查,證實為左前游離壁旁路及房室結雙徑路(圖6-7),并行射頻消融術治療。 圖6 心臟電生理檢查:右心室S1S1500 ms旁道逆傳,提示左前側壁旁路 圖7 心臟電生理檢查:高位右心房450/280 ms誘發雙徑路,并誘發慢快型房室結折返性心動過速 討論本例患者動態心電圖未捕捉到心動過速發生的起始,心動過速發生時頻率變化、直立P-波形態、RP-間期不等,給診斷造成一定的困難。第一次動態心電圖檢查時,心動過速接近終止時出現房室分離現象,與房室交界性心動過速難以鑒別,需仔細分析心電圖特點。根據兩種RP-間期分別固定,判斷可能存在兩種折返性心動過速:一種折返性心動過速RP-間期110 ms,RP-間期 O-AVRT和SF-AVNRT均是臨床最常見的室上性心動過速,折返是這兩種心動過速的主要機制。臨床上近10%的預激綜合征患者同時存在房室結雙徑路[6]。SF-AVNRT由房室結雙徑路參與折返,經慢徑路前傳、快徑路逆傳完成折返。O-AVRT由房室結雙徑路與房室旁路共同參與折返,可經心房—慢徑路前傳—心室—房室旁路逆傳—心房,周而復始。因此,房室折返性心動過速合并房室結折返性心動過速,即提示患者存在房室旁路合并房室結雙徑路。

——房室結雙徑路參與傳導的順向型房室折返性心動過速心電與循環(2015年5期)2015-06-26相同徑路的高速列車運行圖編制方法中國鐵道科學(2015年6期)2015-06-21隱匿性HBV感染分子機制的研究新進展醫學研究雜志(2015年11期)2015-06-10——房室結雙徑路的少見電生理表現">食管心臟電生理技術與臨床應用(9)

——房室結雙徑路的少見電生理表現心電與循環(2015年4期)2015-05-24彩色多普勒超聲對隱匿性糖尿病腎病各級腎動脈的觀察中國衛生標準管理(2015年7期)2015-01-27