彭 彬 張欣瑜

(江門市新會人民醫院神經外科,廣東 江門 529100)

腦外傷指頭部受到暴力直接或間接作用而產生的腦組織損傷。根據患者受傷后的格拉斯昏迷評分將其分為輕度、中度及中度顱腦損傷。重度顱腦損傷指格拉斯昏迷評分介于3~8 分之間的顱腦外傷患者。重度顱腦外傷大多伴隨顱腦出血。重癥顱腦外傷和腦出血是現代社會較為常見的神經外科危重癥[1]。患者病死率高,即使存活殘疾率也較高,是臨床較為棘手的危重疾病。臨床數據顯示,35 歲以下死亡男性中,嚴重顱腦外傷和腦出血是主要病死因素之一[2]。隨著我國現代化程度的提高,交通事故、工傷事故導致的嚴重顱腦損傷患者人數呈不斷上升趨勢。嚴重顱腦損傷和腦出血患者處于昏迷狀態,自主呼吸功能很弱甚至喪失,因此采取措施盡可能保持呼吸功能處于正常水平,是影響患者預后質量的重要環節[3]。氣管切開術是治療嚴重顱腦外傷和腦出血患者臨床常用措施,對于氣管切開時機,臨床存在一定爭議。目前臨床常為發病后24h~48h 內行氣管切開術治療。近幾年,臨床部分研究顯示[4],嚴重顱腦外傷和腦出血患者早期即予以氣管切開術治療,可能會獲得更好效果。本方案對重癥顱腦外傷和腦出血患者實施早期氣管切開術治療,觀察臨床療效及術后并發癥情況,為臨床治療提供參考。

1.1 一般資料 選取2020 年2 月至2022 年1 月我院收治的顱腦外傷和腦出血患者200 例納入研究,將其分為對照組和觀察組各100 例。對照組男75 例,女25例;

年齡23~69 歲,平均(38.29±7.18)歲;

外傷發生時間1~6h,平均(4.48±1.32)h;

外傷原因構成:交通事故損傷81 例,墜落傷13 例,機械傷6 例,就診后格拉斯昏迷指數評分2~8 分,平均(5.17±0.59)分。觀察組男74 例,女26 例;

年齡22~68 歲,平均(38.35±7.13)歲,外傷發生時間1~6h,平均(4.51±1.30)h;

外傷原因構成:交通事故損傷80 例,墜落傷13 例,機械傷7 例,就診后格拉斯昏迷指數評分1~8 分,平均(5.13±0.58)分。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 患者就診后進入醫院綠色通道,即行格拉斯昏迷指數測評,判斷患者是否出現腦疝、瞳孔放大、意識情況等,即行顱腦CT 檢查,明確顱腦中線結構是否出現明顯移位,顱腦出血位置、出血量等信息,及時予以氧療,放開靜脈通道,予以止血藥物、防脫水藥物等常規治療,即行顱腦手術,清除顱內血腫,術后進行常規對癥治療。兩組患者均由同一組神經外科醫師和護士實施手術及圍術期護理干預。對照組確診后行常規治療并于發病后24h 實施氣管切開術治療,觀察組確診后在常規治療的同時,確保于發病后24h即行氣管切開術治療。氣管切開術:根據患者個體情況,選擇適合的穿刺部位與套管型號,嚴密監護心電指標,增加氧濃度,監測各項生命體征指標,選擇合理的氣管插管位,患者仰臥位,肩下墊小枕使患者仰頭,便于氣管充分接近皮膚,局麻下,于頸前正中處環狀軟骨處下緣到胸骨上窩一指正中處行縱向切口,擴張鉗擴張軟組織及器官前壁,血管鉗分離氣管前組織,仔細探查環狀軟骨、氣管相對位置,確保位置處于正中,切開氣管,將穿刺氣管針置入,通過氣管針套置入導絲,導絲到位后撤出,固定氣管套管,對呼吸道內分泌物進行清除,固定氣套管,避免切口與套管接觸。治療期間做好氣導管維護。

1.3 觀察指標 對兩組評估臨床療效及組間比較,收集兩組患者術中術后并發癥情況并行組間比較。

1.3.1 臨床療效評估 患者治療1 個月后,由同一組治療小組對患者治療后的臨床療效進行評估,顯效:臨床癥狀基本或完全消失;

有效:治療后臨床癥狀得到明顯改善,腦神經功能較治療前明顯改善,但恢復期間仍受到并發癥的不良影響;

無效:治療后臨床癥狀未減輕,腦神經功能無改善,甚至加重或死亡。總有效率=顯效率+有效率。

1.3.2 并發癥觀察 患者治療期間及治療后1 個月,由專人根據主治醫生診斷收集出現的并發癥,常見并發癥有:低氧血癥、高碳酸血癥、肺部感染、急性呼吸窘迫綜合征等。

1.4 統計學處理 采用SPSS 13.0 處理,計量數據表示為(±s),組間比較行t 檢驗,計數數據表示為(%),組間比較行χ2檢驗,等級計數資料行秩和檢驗,檢驗水準α=0.05,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.1 兩組臨床總有效率比較 手術完成后一個月對患者進行臨床療效評估,觀察組臨床總有效率為74.00%,明顯高于對照組患者的59.00%,組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表1

表1 兩組患者臨床總有效率比較

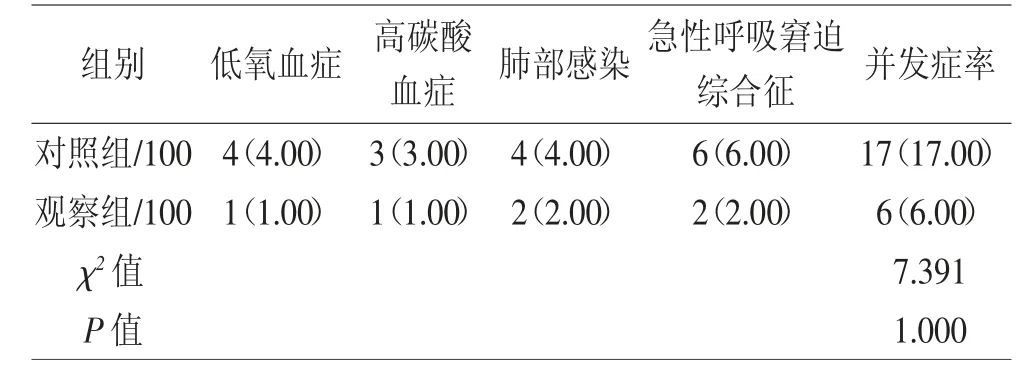

2.2 兩組患者并發癥率比較 觀察組術中術后并發癥率明顯低于對照組,組間差異有統計學意義(P>0.05)。見表2

表2 兩組患者并發癥率比較

嚴重顱腦外傷及腦出血患者因昏迷,意識障礙,會導致呼吸系統、神經系統的功能急劇下降,出現嘔吐、窒息,因神經受損導致嗆咳反應消失,嘔吐物無法排出而進入呼吸道,增加呼吸道感染風險,增加呼吸功能障礙程度,出現低氧血癥、呼吸衰竭等危象,影響機體血氧供應繼發多種器官、系統功能障礙[5-6]。加上腦出血繼發腦水腫,神經功能受損程度加重,呼吸循環等功能進一步下降,加重病情,形成惡性循環,增加治療難度,患者預后質量差,死亡及重度殘疾風險增加。及時有效的呼吸道輔助通氣治療方案是提升嚴重顱腦外傷或腦出血患者治療質量的關鍵所在[7]。

氣管切開術是臨床解除氣道梗阻、呼吸機麻痹等導致的呼吸功能下降最有效的方法。重度顱腦外傷及腦出血患者自主意識喪失,呼吸肌麻痹,采用氣管切開術可有效保證患者血氧供應,避免因缺氧導致中樞神經功能進一步下降,提高治療療效[8]。既往臨床對于重度顱腦外傷和腦出血患者氣管切開時機大多在就診24h 后進行,患者在等待期間易因呼吸功能下降而增加低氧血癥、高碳酸血癥、呼衰等風險,損及其它器官及系統功能[9]。加上患者呼吸肌麻痹,氣道中產生的分泌物難以咳出,搬運過程的體位更易使呼吸道分泌物滯留在氣道而發生潴留增加肺部感染風險。這些因素都將導致患者整體狀況下降,增加治療難度,不利于預后[10]。臨床發現,氣管切開越早對重度顱腦外傷和腦出血患者的救治越有利。早期氣管切開可有效提升患者的治療療效,降低并發癥率尤其是呼吸系統相關的并發癥率及病死率[11]。早期氣管切開在發病24h 內實施,多數患者發病24h 后腦水腫會達到最大值,同時會嚴重缺血和氧,增加呼吸道分泌物和體內二氧化碳,使病情加重。此時實施手術不僅有較大難度,也會降低成功率,提升并發癥發生率,對預后也產生不利影響[12]。

本方案采用早期氣管切開術低重癥顱腦外傷合并腦出血患者輔助手術治療,結果顯示,早期氣管切開術對重度顱腦外傷和腦出血患者進行輔助治療,相較于確診后24h 再行氣管切開術的患者,臨床療效提升明顯,降低患者并發癥率及病死率。提示,早期即予以氣管切開可有效促進重癥顱腦外傷和腦出血患者臨床治療療效,降低術后并發癥率。對于重度顱腦外傷和腦出血患者,若無氣管切開術的禁忌癥,及早對患者實施氣管前切開對患者治療更為有利。

猜你喜歡外傷顱腦氣管羊常見外傷、創傷的治療方法今日農業(2021年8期)2021-07-28急診胰十二指腸切除術在閉合性十二指腸胰頭外傷中的應用昆明醫科大學學報(2020年11期)2020-12-28新型多功能氣管切開堵管器的制作與應用中國醫學裝備(2016年6期)2016-12-01氣管鏡介入治療并發大咯血的護理體會中國衛生標準管理(2015年24期)2016-01-1467例顱腦疾病神經介入的診斷及治療中國繼續醫學教育(2015年6期)2016-01-07老年重型顱腦損傷合并腦疝聯合內外減壓術治療的效果觀察中國繼續醫學教育(2015年5期)2016-01-07我國院前急救中有關外傷若干問題商榷中華災害救援醫學(2015年8期)2016-01-07探討早期氣管切開術對防治重型顱腦損傷術后并發肺部感染的作用中國繼續醫學教育(2015年2期)2016-01-06吸入式氣管滴注法的建立鄭州大學學報(醫學版)(2015年1期)2015-02-27胸壁外傷合并胸壁疝1例西南軍醫(2015年4期)2015-01-23