人物似乎近在咫尺,在橫流的雨水中,凌亂不堪,不禁感慨。”

人物似乎近在咫尺,在橫流的雨水中,凌亂不堪,不禁感慨。”

我們迷路了,明明入口是對的,但怎么也找不到那氣派寬厚的石板,它一直是我內(nèi)心擬定的遺址入門地標。那條當年通往皇宮的必行之路,它見證了一個個帝王的興衰,留下多少歷史的印記。這路上的主角,從盛極風光的帝王將相、六宮嬪妃,到兵戈叛亂、鐵蹄踐踏。從背柴樵夫、吹笛牧童,到今天冒雨前來憑吊的我們。但它卻悄然消失了。是被盜了?還是被政府收藏到博物館去了?

最后,我們好不容易找見一條新鑿的石板路,僅一米多寬,不協(xié)調(diào)地向前蜿蜒伸展著,替代了那條曾磨印了滄桑歲月的青石板。

歲月,無知地抹去了它自己的生命印記。

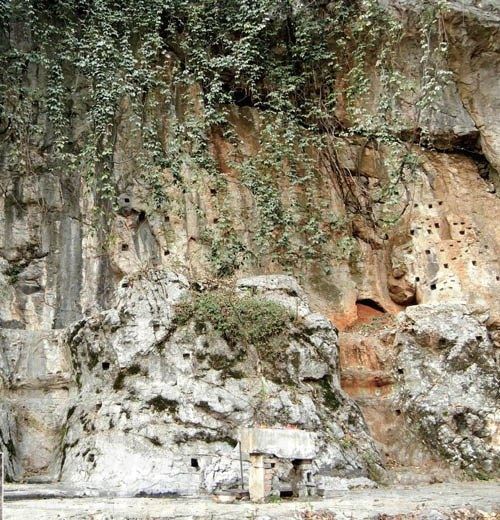

那天,還有更尷尬的是,我本想帶朱老師看石崖上的“東方三圣”像,好不容易在雨霧找到原圣果寺的地點,壁上的石雕卻蕩然無存。那與天相接的崖面,連斷壁殘垣也叫不上了,僅剩的幾個模糊的方形石孔,也被崖頂似瀑布般傾瀉下來蔥郁的藤蔓,遮的凄凄涼涼,難以辨認。大雨和著陰霾灰蒙的天空,周圍荒草野樹凄迷,正像明代錢謙益春望鳳凰山時詩云:“……薜蘿山鬼啼螢苑,荊棘銅駝臥鹿場。寂寞萬年枝上月,夜深猶照舊宮墻。”

沒了那青石板,沒了那殘垣雕像。本還不死心,執(zhí)拗地想再去找找月巖,看看它如今怎樣了?然而這場盛情的大雨、失蹤的青石板和圣果寺,加上大家失望的眼神,讓我難以啟口,只能訕訕作罷,失望而歸。

這鳳凰山脈仿佛失了靈魂,我也失魂落魄歸去。

這個古道上,這個我腦海中的南宋遺址里,這些歷史的灰燼堆內(nèi),這一切的一切,仿佛被那下個不停的雨,不確定地打散,縹緲縈繞起來。

我試圖去觸摸那歷史遠處的余溫……

(3)

20多年前,我搬至鳳凰山左翼山麓下居住,那是當年胡雪巖的老地宅和老房子,落實政策歸還。老式四進遞的木結(jié)構(gòu)房,我們住在最里面的院子,進院子前還有一個比院子略小些的花園,好像有200多平方米,但已經(jīng)搭滿了自建的房子(那年代杭州城內(nèi)的工人階級仿佛可以隨意在住的周圍建房),僅留下一條夠推著自行車能進出的路。我住在那里,看著這住過的老房子被拆,我們拆遷,這地方造起水泥樓后,再遷回來住,現(xiàn)那水泥樓也已由新變舊。當時倒是知道,我們的附近有古城樓,有御街,卻不知道遺址就在身邊。直到近年,我家的前后,又翻建改造老城區(qū),一動土,地下就是珍貴的宋城遺址,不能動,也不能建房。現(xiàn)在倒真好,房子前后雖然雜草叢生,但視線和空氣好了許多。更好的是,每次回杭,站在陽臺上,望著眼前那片被保護起來的遺址空地,不禁衷心地感謝今天的當政者,內(nèi)心對前景充滿了希望。

想那年拆遷的無知,在我現(xiàn)住的房子下,被毀掉了不知多少層遺址。

住到如今,竟住在當年的皇城之上,不知是幸福還是作孽,內(nèi)心還有點兒憂傷。

聽說到2014年,杭州這個沉睡800年的宋城遺址就要浮出“地”面,遺址公園分鳳山、月巖、將臺山三大景區(qū)。鳳山景區(qū)又名中心景區(qū),這里原是南宋朝廷皇帝與大臣議事所在,曾殿堂密布,今僅存石刻多處,以高宗的親筆正書“忠實”石刻最著名。

月巖景區(qū)在鳳凰山中峰西南,是一組占地約10畝的石林,質(zhì)地或凝重沉滯,或蒼潤如玉,整體形象如云涌氣蒸,構(gòu)成一派升騰起伏、清靈秀氣之云山霧景。最出名的有兩石,一石狀如含苞倒垂的蓮花,凹凸起伏的巖面,好像被人用刀削成一片片含蕊帶露的花瓣,名垂蓮石。另一狀如拔地而起的玉圭,就是我前面所敘的月巖,它惟中秋之月穿竅而出,十五明月與月巖圓孔合成雙璧,蔚為奇觀。舊時,月巖是皇家游覽與賞月的勝地,位于南宋皇城南翼的后園,旁邊建有小巧玲瓏的月榭。

將臺山景區(qū)有一組形狀怪異卻排列整齊的石林,如兩隊拱立的衛(wèi)士,現(xiàn)取其名為排衙石,并題刻有一首七言詩。今題刻雖剝蝕過甚,山頂平坦依舊,北宋熙寧年間郡曾筑介亭攬江湖之勝,至南宋,又成了六宮嬪妃習武之地,故又名御教場或女教場。明清兩代時期的布政使和按察使皆列為其左方,稱為東南雄會。

(4)

鳳凰山周圍的故山川壇、八卦田、萬松書院、天真書院等,小時候與伙伴們結(jié)伴出游,好像皆去過。留存最深的記憶,是八卦田。那年站在鳳凰山頂向下眺望,那田里種著水稻,蔥綠的田埂托著金黃的麥穗,清晰地分割成八卦陣形。大家初一看見便都直叫好看,記得一個男同學興奮地手舞足蹈,喊著“好一個八卦陣!”那時,這鳳凰山麓的山野里,還尋得著袁宏道《天真書院》詩中的余味:

百尺頹墻在,三千舊事聞。野花粘壁粉,山鳥煽爐溫。

江亦學之字,田猶畫卦文。兒孫空滿眼,誰與薦荒芹。

前些年,當中國傳統(tǒng)文化被允許影響思維意識,我們開始享受文化的權(quán)利。八卦風水也時尚起來,我再去看過八卦田,但它已經(jīng)看不清輪廓了。它也消失了。盡管今天那八卦田的山坡地上,田還是那田,莊稼還是那莊稼。周邊的老百姓還是照樣吃飯、生活,但已經(jīng)完全沒有那文化的味兒了。

歷經(jīng)千年的折騰,人,又回到原生態(tài)了?

推薦訪問:宋城遺唱