打開文本圖片集

摘 要:以中山市長江庫區水源林市級自然保護區的針葉林、針闊混交林、常綠闊葉林、溝谷季雨林這4種典型森林類型為研究對象,運用半球面影像技術獲取植物群落的葉面積指數,并以此估測該植物群落的綠量。研究結果顯示,不同林型以及同一林型的不同調查樣地的林分密度、平均胸徑、平均樹高和葉面積指數均存在差異,其中溝谷季雨林植物群落葉面積指數為所調查的4種林型中最大,而針葉林則最小。坡度和坡位對植物群落葉面積指數的影響均不顯著(P >0.05),坡向對植物群落葉面積指數存在顯著影響(P<0.05),其中處于陰坡的植物群落葉面積指數最大。此研究為以攝影測量法獲取植物群落葉面積指數并作為綠量的替代指標估測該地區植物群落的綠量提供參考依據。

關鍵詞:綠量 葉面積指數 半球面影像技術

中圖分類號:S76 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)07(b)-0066-03

森林在調節氣候、凈化環境、保持水土、涵養水源、保護生物多樣性等方面具有重要的作用。其中,森林植被群落的葉面積指數和綠量與森林生態系統的生產力和生態效益具有密切的關系[1]。葉面積指數可反映林分冠層結構,通過影響林內的微環境來調節植物與環境之間的相互作用關系,從而影響林分的光合效率[2,3]。綠量指單位面積所占據空間中所有葉片面積的總和,對評價森林生態系統的生態功能具有重要意義[4]。綠量的研究為森林生態效益的定量化研究提供了基礎手段,為綠地規劃提供重要的技術依據[5]。研究表明,可用葉面積指數作為綠量的測度單位,用以估算植物群落的綠量[6]。

對于植被葉面積指數的估算方法可采用以下兩種:第一,應用3S技術估算植被葉面積指數,此法可在大尺度上測量森林植被的葉面積指數[4,7];第二,基于圖像測量的方法獲取植被冠層的圖像,利用圖像處理軟件對其進行分析,計算植被群落葉面積指數,此法簡便、直接,已被廣泛應用于森林群落結構的研究中[8, 9]。此文測量的葉面積指數采用最后一種方法。

文章以中山市長江庫區水源林市級自然保護區內的針葉林、針闊混交林、常綠闊葉林、溝谷季雨林這4種典型森林類型為研究對象,利用半球面影像技術快速、無損地測量植物群落的葉面積指數,以此估測其綠量,為森林群落綠量的定量化研究提供參考。

1 研究地與研究方法

1.1 研究地概況

研究地為中山市長江庫區水源林市級自然保護區,位于廣東省中山市中南部的五桂山地區(22°24"53"~22°30"01" N,113°25"13"~113°29"25" E),屬于南亞熱帶季風氣候區,氣候溫暖濕潤,光照充足,水熱條件優越。年平均溫度21.8 ℃,極端高溫36.7 ℃,極端低溫 -1.3 ℃,年均降雨量1 747.4 mm。保護區內的地貌類型主要以低山、丘陵為主,區內最高海拔為531 m,土壤以山地赤紅壤為主,植被多為亞熱帶常綠闊葉林[10-11]。

1.2 樣地設置與植被調查

在保護區內選取針葉林、針闊混交林、常綠闊葉林、溝谷季雨林這4種典型森林類型進行樣地設置,設置了14個固定樣地,分別記錄樣地的經緯度、海拔、坡度、坡向、坡位等基本信息。

對各個樣地內胸徑大于3 cm的喬木進行每木調查,記錄其胸徑、樹高、冠幅、枝下高等指標。

1.3 影像的獲取與圖片處理

在每個固定樣地用Nikon CoolPix4500數碼相機外接Nikkor FC-E8魚眼鏡頭轉換器獲取林冠半球面影像照片3張。在離地面1.6 m處保持相機水平,鏡頭朝上,并用相機內置的Fisheye1模式拍攝半球面影像。

用Gap Light Analyzer 2.0圖像處理軟件對所拍攝的半球面照片進行分析,即可獲得樣方的葉面積指數。

1.4 數據統計分析

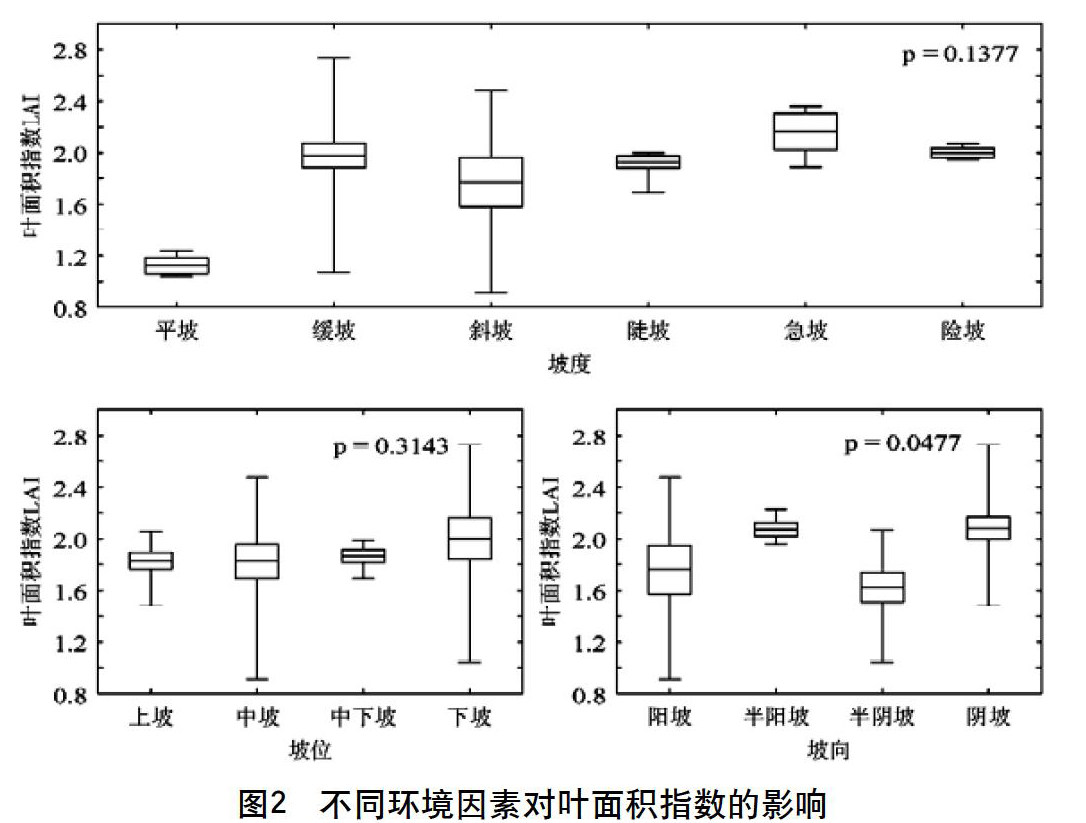

為探討不同的坡位、坡向和坡度對植物群落葉面積指數的影響,根據樣方調查的情況,將坡位分為上坡、中坡、中下坡和下坡4級;坡向采用4級坡向分法(陰坡:0°~45°,315°~360°;半陰坡:45°~90°,270°~315°;半陽坡:90°~135°,225°~273°;陽坡:135°~225°);坡度分為6級:平坡(0°~5°)、緩坡(5°~15°)、斜坡(15°~25°)、陡坡(25°~35°)、急坡(35°~45°)、險坡(>45°)[12]。

用統計軟件Statistica 12.0進行數據的統計分析。

2 結果與分析

2.1 植物群落的冠層結構

對調查的14個樣地冠層結構進行分析(見表1),不同林型以及同一林型的不同調查樣地的林分密度、平均胸徑、平均樹高和葉面積指數均存在差異。其中,溝谷季雨林樣地P014的林分密度最大,但其平均胸徑和平均樹高為所調查的14個樣地中最小的,且其變異系數也不大,另外其葉面積指數也較大,說明該樣地可能處于群落演替的前期,仍未被大喬木占據,但林木數量多,林分較郁閉。林型為常綠闊葉林的9個調查樣地的林分密度普遍為1 000 株·hm-2以上,平均胸徑介于(6.15±0.1)到(10.87±0.63)cm之間,其變異系數為0.23~0.57;平均樹高的最小值為(6.56±0.15)m,最大值為(12.21±0.92)m,變異系數介于0.20到0.74之間;葉面積指數介于1.49±0.22到2.34±0.21之間,變異系數介于1.05到25.15之間,差異較大。

2.2 保護區內不同森林類型的葉面積指數

保護區內4種森林類型的葉面積指數存在差異,但其差異不顯著(P >0.05)。其中溝谷季雨林的葉面積指數的均值為4種林型中最大,其次為常綠闊葉林,針葉林的葉面積指數最小。但溝谷季雨林葉面積指數的最大值卻遠小于其他3種林型,且其最大值與最小值間的差異很小,常綠闊葉林的葉面積指數的最大值為4種林型中最大(見圖1)。

2.3 不同環境因素對葉面積指數的影響

坡度和坡位對植物群落葉面積指數均沒有顯著影響(P > 0.05),但坡向對植物群落葉面積指數影響顯著(P < 0.05)。從坡度來看,處于急坡的植物群落葉面積指數最大,處于平坡的植物群落葉面積指數最小,其他坡度則介于兩者之間,依次為緩坡、險坡、陡坡和斜坡。就坡位而言,處于下坡的植物群落葉面積指數最大,依次為中下坡、中坡和上坡。處于陰坡的植物群落葉面積指數的均值最大,其次為半陽坡,處于半陰坡的植物群落葉面積指數最小(見圖2)。

3 結論與討論

不同群落類型間葉面積指數存在差異,但差異不顯著(P > 0.05),溝谷季雨林群落葉面積指數為4種林型中最大,可能是因為該林分所處環境的水熱條件較好,適合于植物生長,且林木的數量較多,另外其林分為天然起源,人為干擾較少,樹木生長較快,林分較郁閉,故其葉面積指數較高,因此溝谷季雨林群落的綠量也為這4種林型中最高;而林型為針葉林和針闊混交林群落的葉面積指數較小,該植物群落的綠量也較低,可能是因為針葉林和針闊混交林處于演替初期,群落物種組成單一,群落結構簡單,林冠 結構不夠郁閉,特別是P002和P004樣地馬尾松占據該群落的主要優勢地位,而馬尾松在保護區內生長呈衰退趨勢,因此其生長的林分冠層郁閉度低,葉面積指數也較低。

另外,坡度和坡位對植物群落葉面積指數的影響較小(P >0.05),而坡向對其存在顯著影響(P<0.05),尤其是處于陰坡的植物群落葉面積指數最大,說明處于陰坡的植物群落綠量較高。造成這種結果的原因可能是處于陰坡的植物群落所接收到的太陽輻射較少,植物為了適應蔭蔽的環境,滿足自身生長發育的需要,其枝葉相對繁茂,林冠較郁閉,從而增加對太陽輻射的接收面積,增強光合作用效率,故其葉面積指數較大,該植物群落的綠量也較高。而處于陽坡的植物群落則正好相反,光照不是限制其生長的主要因素,因此即使其葉面積指數較小,也能滿足其生長的需要。

該研究以中山市長江庫區自然保護區植物群落為研究對象,利用半球面影像技術估測其綠量,提供了一種在小尺度范圍內快速、便捷地測量綠量的方法,對定量測定并評價森林綠量提供一種技術手段,為定量分析森林群落的生態效益以及更好地反映森林群落空間結構方面的差異提供依據,對提高森林植物群落的物種配置以及指導森林群落的經營管理等具有借鑒作用。

參考文獻

[1]劉常富,商瑜,趙桂玲.基于類型與影響因子的城市森林三維綠量量化差異分析[J].西北林學院學報,2013,28(4):55-60.

[2]宋豫秦,常磊,楊曉靖,等.群落結構和葉面積指數在具茨山植被次生演替中的變化[J].生態學雜志,2010,29(4):643-648.

[3]陳廈,桑衛國.暖溫帶地區3種森林群落葉面積指數和林冠開闊度的季節動態[J].植物生態學報,2007,31(3):431-436.

[4]周廷剛,羅紅霞,郭達志. 基于遙感影像的城市空間三維綠量(綠化三維量)定量研究[J].生態學報,2005,25(3):415-420.

[5]陳芳,周志翔,王鵬程,等.武漢鋼鐵公司廠區綠地綠量的定量研究[J].應用生態學報,2006,17(4):4592-4596.

[6]黎彩敏,黎孟昭,翁殊斐,等.半球面影像技術估測三種園林樹種的綠量[J].北方園藝,2011(19):73-76.

[7]朱文泉,何興元,陳瑋,等.城市森林結構的量化研究——以沈陽樹木園森林群落為例[J].應用生態學報,2003,14(12): 2090-2094.

[8]李佩瑗,胡硯秋,張璐,等.城市公園木本植物群落的葉面積指數與輻射消減效應[J].中南林業科技大學學報,2015,35(3): 78-83.

[9]崔佳玉,曾煥忱,王永強,等.銀瓶山自然保護區闊葉林冠層結構與輻射消減效應[J].西北林學院學報,2015,30(4):45-49.

[10]王家彬,廖凌娟,譚宗健,等.中山市五桂山海岸帶迎背風坡土壤理化性質的比較[J].安徽農業科學,2011,39(9):5327-5330.

[11]林俊新,譚宗健,王家彬,等.中山市五桂山野菜植物資源調查[J].廣東林業科技,2006,22(2):42-45.

[12]蘇志堯,劉剛,區余端,等.車八嶺山地常綠闊葉林冰災后林木受損的生態學評估[J].植物生態學報,2010,34(2):213-222.